タイヤサイズの読み方

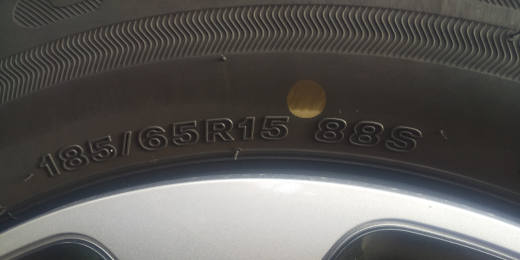

自動車のタイヤサイズは以下の写真にある通り、エンボス加工で数字とアルファベットの組み合わせの表示が側面になされており、これには固有の読み方があります。表示されている数字とアルファベットには、それぞれ意味がありますのでこの見方の詳細を見ていきます。これは別名ISO表示とも言われる形式でのタイヤ表示方法です。

- タイヤサイズの読み方|目次

まず、タイヤのサイズは外径と内径、幅、高さで成り立っています。ISO方式でタイヤに表示されるのはこれらの一部とこの数字から計算された値、タイヤ構造、タイヤが耐えられる最大の重さとスピードです。

図で示すと以下のようになります。項目別にみていきます。

タイヤサイズ表記の見方

①タイヤ幅(mm)

断面幅ともいいます。総幅からタイヤ側面の文字や模様を引いた幅を示しています。タイヤ幅のもともと広いタイヤは以下の扁平率にも影響します。

車体(フェンダー)からタイヤがはみ出ると車検に通らなくなります。

②扁平率(%)

偏平率(読み方:へんぺいりつ)とも書きます。

扁平率(%)=タイヤ高さ÷タイヤ幅×100

上記の式で計算されます。

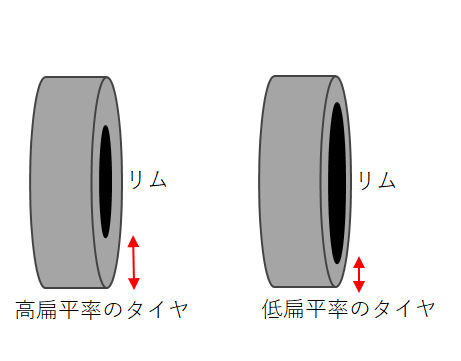

地面にタイヤが接している幅に対して、側面の高さ(タイヤの内径を除くゴムの部分)がどれくらいの比率であるかを示すのが扁平率です。同じタイヤ高さでもタイヤ幅が広くなると、扁平率は高くなりますし、反対に同じタイヤ幅でもタイヤ高さが低くなれば扁平率は低くなります。下図の赤矢印の部分が低い、つまりタイヤの空気の入っている部分が少ないのが低扁平のタイヤとなります。

一般に、扁平率が高いと燃費や乗り心地が良くなり、反対に低いとコーナリング性能、ハンドリングの応答性が高く、スポーツ走行を重視する場合に力を発揮します。

近年の乗用車は低扁平率化が進んでいます。

③タイヤ構造

ここに表示されるのは「R」か「-」になり、タイヤの構造を示しています。Rはラジアルタイヤであることを示し、-と表記されている場合はバイアスタイヤであることを示しています。

タイヤには強度を上げるためにナイロンやポリエステルのコードで作られたカーカスと、スチールコードがゴムの下に巻いてありますが、この巻き方によってタイヤが二種に分かれます。

カーカスを構成するコードが放射状(直角に巻いてある)になっているものがラジアルタイヤで、高速走行時の操縦安定性や耐久性、耐摩耗性に優れています。ただ剛性が高いので凹凸路面での乗り心地は若干低下するとされます。

一方でバイアスタイヤはカーカスのコードが斜め方向に交互に巻いてあり、乗り心地に優れるタイヤですが、ラジアルタイヤに比べるとタイヤの変形が大きく急ブレーキや操縦安定性、耐摩耗性の面では劣るとされます。

④リム径

ホイールのリム径をインチで示した部分です。タイヤが装着されるのがリムです。自動車のタイヤはホイールとセットになってはじめて機能します。

なお、ISO表示ではタイヤの外径が表示されていませんが、計算で出すことができます。

タイヤ外径(mm)=(リム径×25.4)+(タイヤ幅×偏平率×2)

リム径はインチ表示なので≒25.4mmで計算しています。

外径は純正のものから変えないほうがよいファクターのひとつです。外径を変えるとスピードメーターが正しく表示できなくなる、車体へ干渉する等のトラブルが起きることがあります。変更する場合も、外径はかえずにリム径である内径だけ大きなものに変えるインチアップと呼ばれる手法が一般的です。これを行うと、低扁平のタイヤとなります。

インチアップをした場合、外径誤差の許容範囲は、マイナス3%、プラス2%といわれています。

近年の自動車は重量増に伴ってタイヤは大径化する傾向にあります。タイヤサイズのうち外径が大径化すると、それだけ支えられる重さ(荷重指数)が増えます。リム径を大径化するのは、デザインの美しさのほか、ブレーキの大型化に対応する意図があります。また低扁平のタイヤにする場合、同じ外径と幅ならリム径が大きいほうが低扁平化します。

⑤荷重指数(ロードインデックス、LI)

負荷能力指数やロードインデックス(略してLI)ともいいます。タイヤ1本で支えることができる最大負荷の大きさを示しています。キロに換算すると下表の通りになります。

純正品よりも低いLIのタイヤへ変えるとバーストの危険性が増します。

| 荷重指数(LI) | 負荷能力(kg) |

|---|---|

| 62 | 265 |

| 63 | 272 |

| 64 | 280 |

| 65 | 290 |

| 66 | 300 |

| 67 | 307 |

| 68 | 315 |

| 69 | 325 |

| 70 | 335 |

| 71 | 345 |

| 72 | 355 |

| 73 | 365 |

| 74 | 375 |

| 75 | 387 |

| 76 | 400 |

| 77 | 412 |

| 78 | 425 |

| 79 | 437 |

| 80 | 450 |

| 81 | 462 |

| 82 | 475 |

| 83 | 487 |

| 84 | 500 |

| 85 | 515 |

| 86 | 530 |

| 87 | 545 |

| 88 | 560 |

| 89 | 580 |

| 90 | 600 |

| 91 | 615 |

| 92 | 630 |

| 93 | 650 |

| 94 | 670 |

| 95 | 690 |

| 96 | 710 |

| 97 | 730 |

| 98 | 750 |

| 99 | 775 |

| 100 | 800 |

| 101 | 825 |

| 102 | 850 |

| 103 | 875 |

| 104 | 900 |

| 105 | 925 |

| 106 | 950 |

| 107 | 975 |

| 108 | 1000 |

| 109 | 1030 |

| 110 | 1060 |

| 111 | 1090 |

| 112 | 1120 |

| 113 | 1150 |

| 114 | 1180 |

| 115 | 1215 |

| 116 | 1250 |

| 117 | 1285 |

| 118 | 1320 |

| 119 | 1360 |

| 120 | 1400 |

| 121 | 1450 |

⑥速度記号

規定の条件でそのタイヤを使用することができる最大の速度を示す記号です。各アルファベットが示す最高速度は下表の通りとなります。

なお、スポーツカーやレーシングカーを想定したZRは速度カテゴリーとなります。最高速度300km/h超のタイヤの場合、速度カテゴリー「ZR」を記載したあとに、荷重指数と速度記号(Y)を表示することになっています。

| 速度記号 | 最高速度(km/h) |

|---|---|

| L | 120 |

| N | 140 |

| Q | 160 |

| R | 170 |

| S | 180 |

| T | 190 |

| H | 210 |

| V | 240 |

| W | 270 |

| Y | 300 |

| ZR | 240超 |

| (Y) | 300超 |

スポンサーリンク